Scopus, KCI, KoreaMed

Articles

- Page Path

- HOME > J Clin Nutr > Volume 9(1); 2017 > Article

- Original Article Evaluation on the Time to Start Parenteral Nutrition in Hospitalized Cancer Patients

- Nam Hyo Kim, Hyo Jung Park, Yong Won In, Young Mee Lee

- 입원한 암환자 대상으로 정맥영양 시작 시기에 대한 적절성 평가

- 김남효, 박효정, 인용원, 이영미

-

Journal of the Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition 2017;9(1):30-35.

DOI: https://doi.org/10.15747/jcn.2017.9.1.30

Published online: June 30, 2017

Department of Pharmaceutical Services, Samsung Medical Center, Seoul, Korea

- Correspondence to Hyo Jung Park Department of Pharmaceutical Services, Samsung Medical Center, 81 Irwon-ro, Gangnam-gu, Seoul 06351, Korea Tel: +82-2-3410-6091, Fax: +82-2-3410-6094, E-mail: hyoj.park@samsung.com

Copyright: © Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

- 785 Views

- 2 Download

- 1 Crossref

Abstract

-

Purpose: Malnutrition is quite prevalent in hospitalized cancer patients, with a 40%∼80% rate. Malnutrition in cancer patients can result in an increase in the number of complications, length of stay, mortality, and morbidity. Therefore, cancer patients with malnutrition must have the appropriate nutritional support to improve the prognosis of cancer. This study evaluated the appropriate time point to start parenteral nutrition (PN) after admission according to the nutrition support guidance in Samsung Medical Center.

-

Methods: This study enrolled patients diagnosed with the Korean standard classification of disease 6 (KCD6) code C00-C97 and discharged from March 1st to 31st, 2016. The following data were collected: patients’ age, gender, diagnosis, length of stay, body mass index, nutritional status, and whether to consult nutrition support team (NST).

-

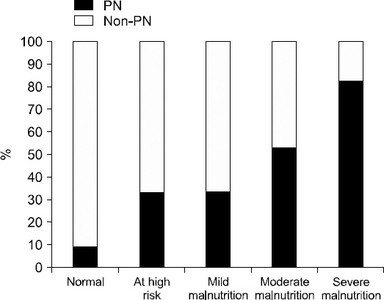

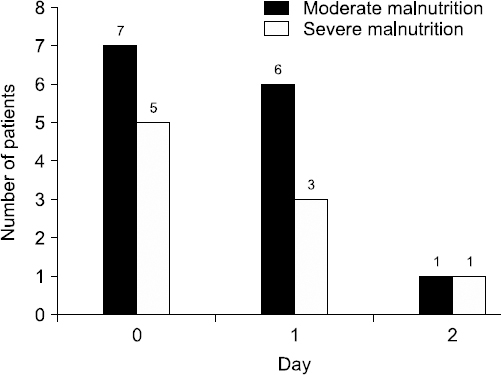

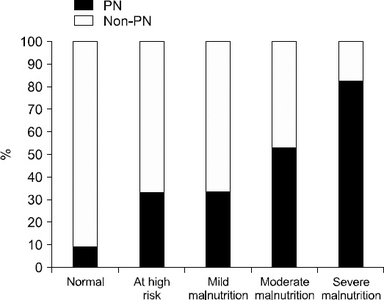

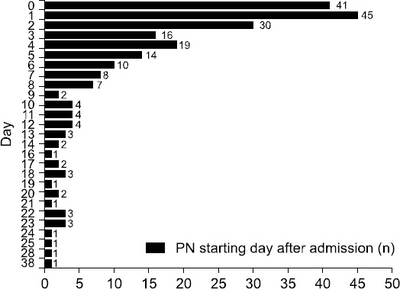

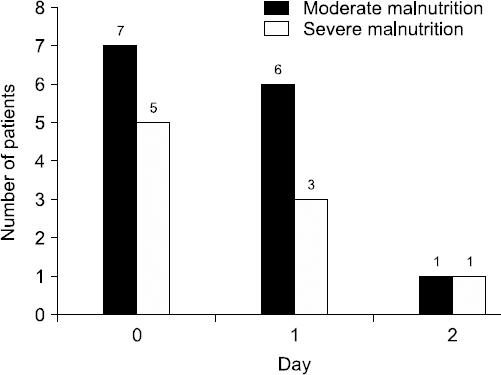

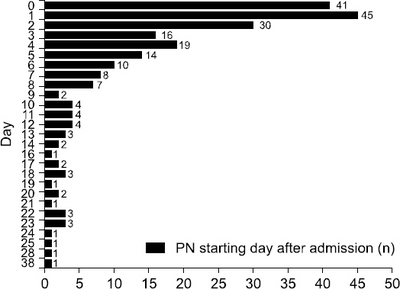

Results: Among a total of 2,944 patients, 381 patients (12.9%) were in a malnourished status upon admission. In the malnourished patients, 139 patients were prescribed PN for a median of 6 days (range, 1∼49) and moderate to severe malnourished patients were started on PN within 2 days after admission. The proportion of patients with a poor nutritional status was lower in the NST group than in the non-NST group (50.0% vs. 66.7%) on the 28th day after admission. Among the nourished patients, 229 patients were prescribed PN. Of them, 183 patients (79.9%) were started on PN within 7 days after admission.

-

Conclusion: In moderate to severe malnourished cancer patients, the initiation of PN on the day after admission is appropriate.

서론

대상 및 방법

결과

고찰

결론

- 1. Barrera R. Nutritional support in cancer patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2002;26(5 Suppl):S63-71. ArticlePubMed

- 2. Bozzetti F. SCRINIO Working Group. Screening the nutritional status in oncology:a preliminary report on 1,000 outpatients. Support Care Cancer 2009;17(3):279-84. ArticlePubMedPDF

- 3. Leandro-Merhi VA, de Aquino JL, Sales Chagas JF. Nutrition status and risk factors associated with length of hospital stay for surgical patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2011;35(2):241-8. ArticlePubMedPDF

- 4. Yang YH, Choi-Kwon SM, Kim EK. Changes in nutritional status of general medical patients during hospitalization. J Nurs Acad Soc 1997;27(1):49-60. ArticlePDF

- 5. Norman K, Pichard C, Lochs H, Pirlich M. Prognostic impact of disease-related malnutrition. Clin Nutr 2008;27(1):5-15. ArticlePubMed

- 6. Yang YH, Kwon SJ, Kim CI. The nutritional status of the patients with cancer during the chemotherapies. J Korean Acad Nurs 2001;31(6):978-87. ArticlePDF

- 7. Argilés JM. Cancer-associated malnutrition. Eur J Oncol Nurs 2005;9(Suppl 2):S39-50. ArticlePubMed

- 8. Nicolini A, Ferrari P, Masoni MC, Fini M, Pagani S, Giampietro O, et al. Malnutrition, anorexia and cachexia in cancer patients:A mini-review on pathogenesis and treatment. Biomed Pharmacother 2013;67(8):807-17. ArticlePubMed

- 9. Mueller C, McClave S, Kuhn JM. The A.S.P.E.N adult nutrition support core curriculum. 2nd ed. Silver Spring: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; 2012.Article

- 10. Merritt RJ. The A.S.P.E.N nutrition support practice manual. 2nd ed. Silver Spring: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; 2005.Article

- 11. Davidson W, Teleni L, Muller J, Ferguson M, McCarthy AL, Vick J, et al. Malnutrition and chemotherapy-induced nausea and vomiting:implications for practice. Oncol Nurs Forum 2012;39(4):E340-5. ArticlePubMed

- 12. Lee H, Cho YS, Jung S, Kim H. Effect of nutritional risk at admission on the length of hospital stay and mortality in gastrointestinal cancer patients. Clin Nutr Res 2013;2(1):12-8. ArticlePubMedPMC

- 13. Kim YH, Seo AR, Kim MK, Lee YM. Relationship of nutritional status at the time of admission to length of hospital stay (LOS) and mortality: A prospective study based on computerized nutrition screening. J Korean Diet Assoc 1999;5(1):48-53. Article

- 14. Correia MI, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clin Nutr 2003;22(3):235-9. ArticlePubMed

- 15. Löser C. Malnutrition in hospital:the clinical and economic implications. Dtsch Arztebl Int 2010;107(51-52):911-7. ArticlePubMedPMC

- 16. Muscaritoli M, Molfino A, Laviano A, Rasio D, Rossi Fanelli F. Parenteral nutrition in advanced cancer patients. Crit Rev Oncol Hematol 2012;84(1):26-36. ArticlePubMed

- 17. Nutrition Support Team, Samsung, Medical Center. Guideline of Nutrition Support. 2nd ed. Seoul: Samsung Medical Center; 2011.Article

- 18. Fisher GG, Opper FH. An interdisciplinary nutrition support team improves quality of care in a teaching hospital. J Am Diet Assoc 1996;96(2):176-8. ArticlePubMed

- 19. Chong PF, Paraidathathu T. Effects of a nutrition support team on clinical outcomes, metabolic complications and electrolyte abnormalities in patients receiving parenteral nutrition. Asia Pac J Clin Nutr 2013;22(4):548-56. ArticlePubMed

- 20. Lee H, Kim CB. Prevalence of patients at nutritional risk among those who underwent gastrointestinal surgery for cancer. J Korean Soc Parenter Enter Nutr 2007;1(1):23-7. Article

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

- Best evidence summary for the rational use of parenteral nutrition in hospitalized cancer patients

Zhengzheng Liu, Beijia Liu, Niannian Weng, Qian Gui, Di Liu, Yuchi Wu, Guiyu Huang, Mingxue Yang, Xiaoli Tang

Frontiers in Nutrition.2026;[Epub] CrossRef

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Classification of PEM based on ICD-9

| Lists | Characteristics | Weight loss (%) | Albumin (g/dL) | |

|---|---|---|---|---|

| Malnutrition of severe degree | Kwashiorkor | Edema due to malnutrition | ≤10 | <2.5 |

| Dyspigmentation of skin and hair | ||||

| Nutritional marasmus | Semistarvation | <80 IBW & >20 loss or <70 IBW | ≥2.5 | |

| Severe malnutrion | ||||

| Other severe PEM | No edema due to malnutrition | >10 | <2.5 | |

| No dyspigmentation of skin and hair (60% or less of the age standard weight) | ||||

| Malnutrition of moderate degree | Mixed marasmus with hypoalbuminemia (60~75% of the age standard weight) | 10>15 | ≤3.2 | |

| Malnutrition of mild degree | Mixed marasmus with hypoalbuminemia (75~90% of the age standard weight)) | 10∼15 | ≤3.2 | |

| Other PEM | <Classification by period> | |||

| 1. Not depleted but reduced or septic weight loss <5%, albumin <3.2 g/dL | ||||

| 2. Moderate weight loss with planned major surgery weight loss >10%, albumin >3.2 g/dL | ||||

| 3. Moderate depletion with mild weight loss weight loss >5%, albumin <3.2 g/dL | ||||

| 4. Inability to eat >7 days (actualorpredicted) | ||||

PEM = protein-energy malnutrition; ICD-9 = International Classification of Disease-9

Characteristics of patients

| Characteristics | Total (n=2,944) | Malnutrition (n=381) |

|---|---|---|

| Gender | ||

| Male | 1,527 (51.9) | 254 (66.7) |

| Female | 1,417 (48.1) | 127 (33.3) |

| Age (y) | 59 (19∼97) | 68 (44∼86) |

| Length of stay (d) | 5 (1∼164) | 6 (1∼164) |

| Body mass index (kg/m2) | 23 (12∼41) | 20 (12∼36) |

| Tumor type | ||

| Liver | 360 (12.2) | 79 (20.7) |

| Upper gastrointestinal | 341 (11.6) | 68 (17.8) |

| Lung | 445 (15.1) | 46 (12.1) |

| Gynecology | 397 (13.5) | 30 (7.9) |

| Lymphoma | 121 (4.1) | 30 (7.9) |

| Colorectal | 218 (7.4) | 23 (6.0) |

| Pancreas | 102 (3.5) | 19 (5.0) |

| Biliary | 78 (2.6) | 18 (4.7) |

| Head and neck | 132 (4.5) | 15 (3.9) |

| Urology | 120 (4.1) | 12 (3.1) |

| Breast | 267 (9.1) | 9 (2.4) |

| Leukemia | 49 (1.7) | 7 (1.8) |

| Multiple myeloma | 31 (1.1) | 7 (1.8) |

| Others | 283 (9.6) | 18 (4.7) |

Values are presented as number (%) or median (range)

Nutritional status change from admission to day 14 and day 28 according to classification of protein-energy malnutrition based on ICD-9

| Nutritional status change | Day 14 | Day 28 | ||

|---|---|---|---|---|

| NST (n=18) | Non-NST (n=24) | NST (n=8) | Non-NST (n=6) | |

| Improvement | 2 (11.1) | 0 | 1 (12.5) | 1 (16.7) |

| Maintenance | 10 (55.6) | 16 (66.7) | 3 (37.5) | 1 (16.7) |

| deterioration | 6 (33.3) | 8 (33.3) | 4 (50.0) | 4 (66.7) |

Values are presented as number (%).

ICD-9 = International Classification of Disease-9; NST = nutrition support team.

PEM = protein-energy malnutrition; ICD-9 = International Classification of Disease-9

Values are presented as number (%) or median (range)

Values are presented as number (%). ICD-9 = International Classification of Disease-9; NST = nutrition support team.

E-submission

E-submission KSPEN

KSPEN KSSMN

KSSMN ASSMN

ASSMN JSSMN

JSSMN

Cite

Cite